4月10日……清川屋の通信販売部の受注室での出来事。

農家さんのもとに出向き、さくらんぼの生育状況を確認しに行った清川屋スタッフが、剪定されたものを分けてもらって花瓶に活けていた枝から、一足先にさくらんぼの花が咲きました。

露地のさくらんぼ畑でも、さくらんぼの花が咲き始める季節。品種によってはもう咲いているものもあるようです。

実際にさくらんぼの花が咲くまで、農家さんはどのような手順を踏んでいるのでしょうか?

今回は、2月から追い続けていたさくらんぼ畑の状況を振り返りつつ、さくらんぼの生育状況を順を追ってご紹介させていただきます!

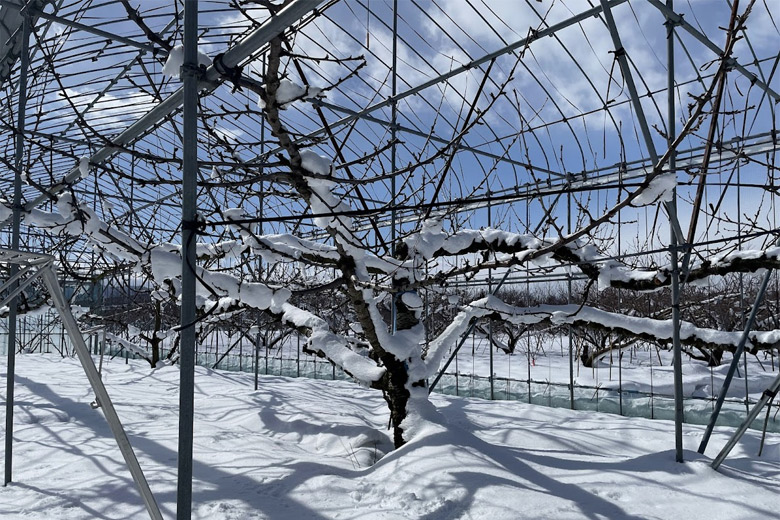

2月14日~27日:さくらんぼ畑はまだまだ雪景色

1月~3月の間にさくらんぼ畑に必要なことは、伸びすぎた枝や、こみいっている枝を取り除く「剪定(せんてい)」の作業です。

この剪定作業が、その年のさくらんぼ作りの始まりでもあります。さくらんぼは気温7℃以下の状態に1600時間程度さらさないと正常に生育しないため冬の寒さは重要な気候条件となります。

2月14日に清川屋スタッフ・和嶋が向かったのは上山の農家さん。

さくらんぼの他にラ・フランスも育てている農家さんで、今回は作業場の近くにある「さくらんぼの木」を見せていただきました。

雪が多く積もっていて、畑の中まで入れませんでした。残念…!

この日はラフランスの剪定作業中で、そちらが終わり次第さくらんぼの剪定作業に入るようでした。

また、別日である2月21日に清川屋のさくらんぼ専門バイヤー・後藤が他のさくらんぼ農家を打合せのために訪ねた際には、雪の量も例年並みに落ち着き、

さくらんぼの木の環境に良い冬らしい気温になってました。

木は少し枝が折れたりしているようでしたが、それは毎年の想定範囲で、現時点での生育は順調!

剪定作業中には昨年の収穫時の高温障害の反省をふまえて、樹に負担をかける実の成らせ方にしないよう枝の剪定に工夫してるそうです。

さくらんぼの高温障害とは?

昨年、山形では2023年の高温が続く異常気象の影響で、「双子果(実が2つくっついて生育したさくらんぼ)」が大量に発生したことに加えて、収穫最盛期を迎える時期に30℃を超える真夏日が続き、山形県全域でさくらんぼの高温障害が発生しました。

ただでさえ気温が高く不安視されていたところ、雨除け用のビニールを張る栽培方法のため、結果としてハウス内の気温は35℃を超えた状況となり、さらに品質が著しく劣化。「うるみ果」と呼ばれる実が柔らかいさくらんぼが増え、出荷に耐えうるさくらんぼが激減し、農家さんの方でさくらんぼを廃棄せざるを得ない状況となりました。

3月25日:さくらんぼ、ついに発芽!

月日が経って、3月25日。さくらんぼの木に芽が出てきました。

この時点ではまだ生育が早い、遅いの判断はできないところですが……

早春に芽が成長し始めると低温に対する抵抗力が弱くなり、発芽10日後頃から凍霜害

(とうそうがい)に気をつけるステージになります。

天気予報にて最低気温がマイナス気温の予報だった時には、各農家さん対策を被害を防ぐために様々な準備を進めています。

「凍霜害(とうそうがい)」とは?

初冬から早春に、夜間から早朝にかけて急激に起こる冷却によって発生する気象災害です。気温が0℃以下まで下がると空気中の水蒸気などが果物や地面を表面に氷の結晶を作って霜になってしまいます。

そんな凍霜害に備えながらも、この時期の農家さんの作業は芽かき(めかき)作業に入ります。

芽かきとは、不要な芽を取り除くことで植物の成長を管理する作業で、大粒のさくらんぼを育てるためには必要不可欠な作業です。

芽を摘んで、紅秀峰は【1~2粒残す】、佐藤錦は【2~3粒残す】のが目安です。

ここでたくさん芽を残すと、実がなりすぎて摘果作業が大変になったり、粒が大きくならない、味がのらないなどのリスクがあります。

ですが、ここで少なく芽を残すと、霜で被害が出た際に収穫する実がないリスクがあり、ここのバランスが農家さんそれぞれの考えで変わってくるところです。

今年は、昨年の状況をふまえて芽を多く残して、とりあえず実をならせる。

実がなりすぎて摘果作業が大変になっても今年は覚悟を決めてやる。

「とにかく実がならないと、頑張りようがない」

という考えの農家さんが今年は多いようです。

4月8日:更に膨らむさくらんぼの芽、気をつけることは…..?

4月になると、さくらんぼの芽が更にふくらみはじめ、葉っぱが出始めているくらいになりました。

こうなると、上記でも説明した凍霜害が特に心配されるようになります。

農家さん曰く、

「気温の予想が、0度になると、霜の対策をするんだ。0度予測が出ると、この辺は大体-3度くらいまで下がるから。」

「夜の12時ごろから暖房をたきはじめ、翌日の午前中まで火をたくんだ」

とのこと。

芽が膨らみ始め、スクスクと成長し続けるこの時期が最も「凍霜害」の発生リスクが高くなるため、より気温に対する予断を許さなくなるようです!

他の対策としては

◇剪定(細い枝や不要な枝を切り落とす「間引き」剪定)が終了してない場合は急いで終わらせ、剪定枝を片付ける

◇スプリンクラー、暖房機などの施設や機械は早めに準備・点検する

特に、摘芽した園地・樹では必ず以下の防霜対策を実施する

◇地表面を覆うもの(敷きワラ等)を取り除く

などがあります。

以上のこと気を付けていても、気温が急激に下がる可能性があるのが自然の恐ろしいところですね…… ((((;゚Д゚))))

4月17日:最新情報!佐藤錦さくらんぼの開花は目前…!

そして、4月17日になりました。

2月くらいから取り掛かっていた枝の剪定作業も終盤になり最初の防除が終わってる農家さんもちらほら出てきています。

天候につきましても雨も適度に降り、土壌水分も良好です。

さくらんぼの芽も上記画像のように膨らみ、最新情報では佐藤錦の花は20日頃に開花が予想されています。

これからの気温が高く推移し安定してくれば、25日前後には満開となる見込みになるのだとか…!ワクワクですね(*´艸`*)

しかし、さくらんぼの生育はこれからが本番、今後の天候によってまた状況は変わるかもしれません。

農家さんの知恵と技術と努力によって、絶賛生育中のさくらんぼ。

今後も健やかに育ち続けて、美味しいさくらんぼが皆様の元に届くようにあって欲しいです。

これからもさくらんぼの生育状況を随時お知らせさせていただきますので、清川屋のブログ&SNSを今後も是非チェックしてみてください♪